基調講演『尖閣諸島オキノタユウ調査の記録』

長谷川 博(東邦大名誉教授・NPO法人OWS会長)

| 開催日時 | 2025年6月15日(日)10:30〜11:00 |

|---|---|

| 講演時間 | 30分 |

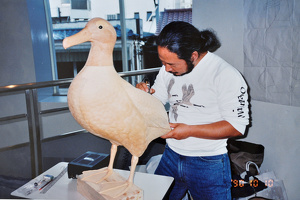

センカクオキノタユウ(尖閣諸島南小島で2001年3月6日撮影)

19世紀まで、尖閣諸島ではセンカクオキノタユウが大集団をなして繁殖していた。しかし、1897年から尖閣諸島の無人島開拓が始まり、羽毛採取のために毎年15〜16万羽が捕獲され、わずか10年後の1907年には久場島と魚釣島の数カ所で細々と繁殖するだけになった。戦後、1950年から63年までに3回の学術探検調査が行われたが、姿は確認されず、絶滅したと推測された。1971年、琉球大学の学術調査団は南小島の断崖絶壁の岩棚で成鳥12羽、北小島で若鳥2羽を再発見した。1980年には上空からの調査で成鳥・若鳥35羽が観察され、個体数の増加が判明したが、ひなは見つからなかった。ようやく1988年に、航空機からの観察で少なくとも7羽のひなが確認された。さらに2001年には、南小島頂上部のなだらかな斜面への営巣分布域の拡大が明らかになり、2002年に、南小島と北小島で成鳥・若鳥あわせて81羽、ひな33羽が観察された。その後、2012年9月に島々が国有化され、立ち入りが全面的に禁止され、上陸調査はできなくなった。最近、衛星画像の解析によって個体数の増加傾向が明らかにされた。

プロフィール

長谷川 博(はせがわ・ひろし)

東邦大名誉教授・NPO法人OWS会長

「世界アルバトロスデー&シーバードウィーク実行委員会」会長。東邦大学名誉教授、NPO法人OWS会長。京都大学大学院で動物生態学を専攻。1976年から伊豆諸島鳥島で繁殖する絶滅危惧種オキノタユウの保護研究に取り組み、2018年に目標とした「繁殖つがい数1,000組、総個体数5,000羽」に到達を確認して現役を引退。全米野生生物連盟保全功労賞、日本学士院エジンバラ公賞、日本鳥類保護連盟総裁賞などを受賞。